江戸歴史講座第65回 遺跡にみる江戸のまちづくり

その2 江戸の上水道

人口1,400万人の巨大都市になった東京。高層ビルが林立し、交通網が高度に発達し人々が行きかうこの大都会も、本格的な開発は約400年前、徳川家康により始まりました。鎌倉や小田原といった武家の都ではなく、湿地帯が広がる江戸をなぜ選んだのでしょうか。家康が江戸の将来性を認めて町づくりを進め、およそ1世紀後には人口100万人を超える天下の府と発展しました。東京の原型である江戸のまちの成り立ちを最新の研究成果もあわせ改めて探ってみたいと思います。

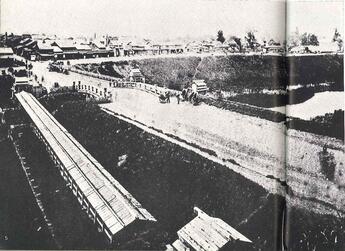

その2では江戸の上水道を紹介します。海浜に面した江戸の町は飲料水の確保が課題でした。江戸初期にはため池など市中の水を利用していましたが、人口が増加すると賄えず、多摩川の水を40㎞以上離れた羽村から引いて江戸市中の上水としました。講座では、遺跡発掘成果や絵図史料などをもとに江戸上水の技術や多様な用途を解説します。

【受付終了】江戸歴史講座第64回 遺跡にみる江戸のまちづくり その1大名屋敷を掘る

2020年7月16日(木)午後7時~午後8時30分(開場午後6時30分)

/information/20200716-post_284/

※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

カテゴリ:

- 江戸・東京

基本情報

開催日時

2020年7月30日(木曜日)

午後7時~午後8時30分

開催場所

日比谷図書文化館

開場時間

午後6時30分

会場

地下1階

日比谷コンベンションホール(大ホール)

講師:後藤 宏樹(江戸都市史研究家、NHKブラタモリの案内人)

■後藤 宏樹(ごとう ひろき)

プロフィール

略歴:昭和36年生まれ/國學院大學大学院文学研究科考古学先専攻修士課程修了

前職:千代田区立日比谷図書文化館文化財事務室学芸員

研究:江戸城や江戸の大名屋敷など城下町の研究

報道:NHK・ブラタモリ、BSNHK・ディープ東京、テレビ朝日・日本の城、フジテレビ・タイムトリップビュー など

著書:「江戸遺跡出土食器の変化と特質」『國學院雑誌』Vol.93 No.12(1992年)/「民具学と考古学」『民具マンスリー』Vol.25 No.3(1993年)/「博物館における文化財情報システムについて」『國學院大學博物館学紀要』(1996年)/「大江戸地下探検―遺跡にみる江戸―」『図説大江戸ウォークマガジン 別冊歴史読本』(2000年)新人物往来社/「遺跡にみる江戸のまちづくり」『家康の江戸 江戸開府四百年』(2002年)/「江戸の原型と都市開発―作り替えられる水域環境―」『国立歴史民俗博物館研究報告』第118集(2004年)/「江戸の上下水と堀」『江戸の上水道と下水道』(2011年)/「江戸城外郭での屋敷整備」『江戸の大名屋敷』(2011年)/「江戸城をめぐる土木技術」『江戸の開府と土木技術』(2014年)/「江戸城跡と石丁場遺跡」『江戸築城と伊豆石』(2015)

詳細情報

| 定員 | 60名(事前申込順、定員に達し次第締切) ※会場定員は207名ですが、新型コロナウイルス感染防止対策としてソーシャルディスタンスの確保のため定員を少なく募集を行います。 |

|---|---|

| 参加費 | 1,000円(千代田区民500円*千代田区民の方は住所が確認できるものをお持ちください。) |

| お申し込み方法 | お申し込みフォーム、電話(03‐3502‐3340)いずれかにて、①講座名(または講演会名)、②お名前(よみがな)、③電話番号をご連絡ください。 *小学生以下のお子さまが参加される場合、保護者の同伴が必要です。(同伴者の方にも参加費が必要です) |

| ご来館の皆様へのお願い | ・館内では必ずマスクをご着用ください。 ・ご入館時には手指の消毒、職員による検温、入館票のご記入(「貸出券番号」または「名前と電話番号」)をお願いします。 |

| お問い合わせ | 日比谷図書文化館 03-3502-3340(代表) |