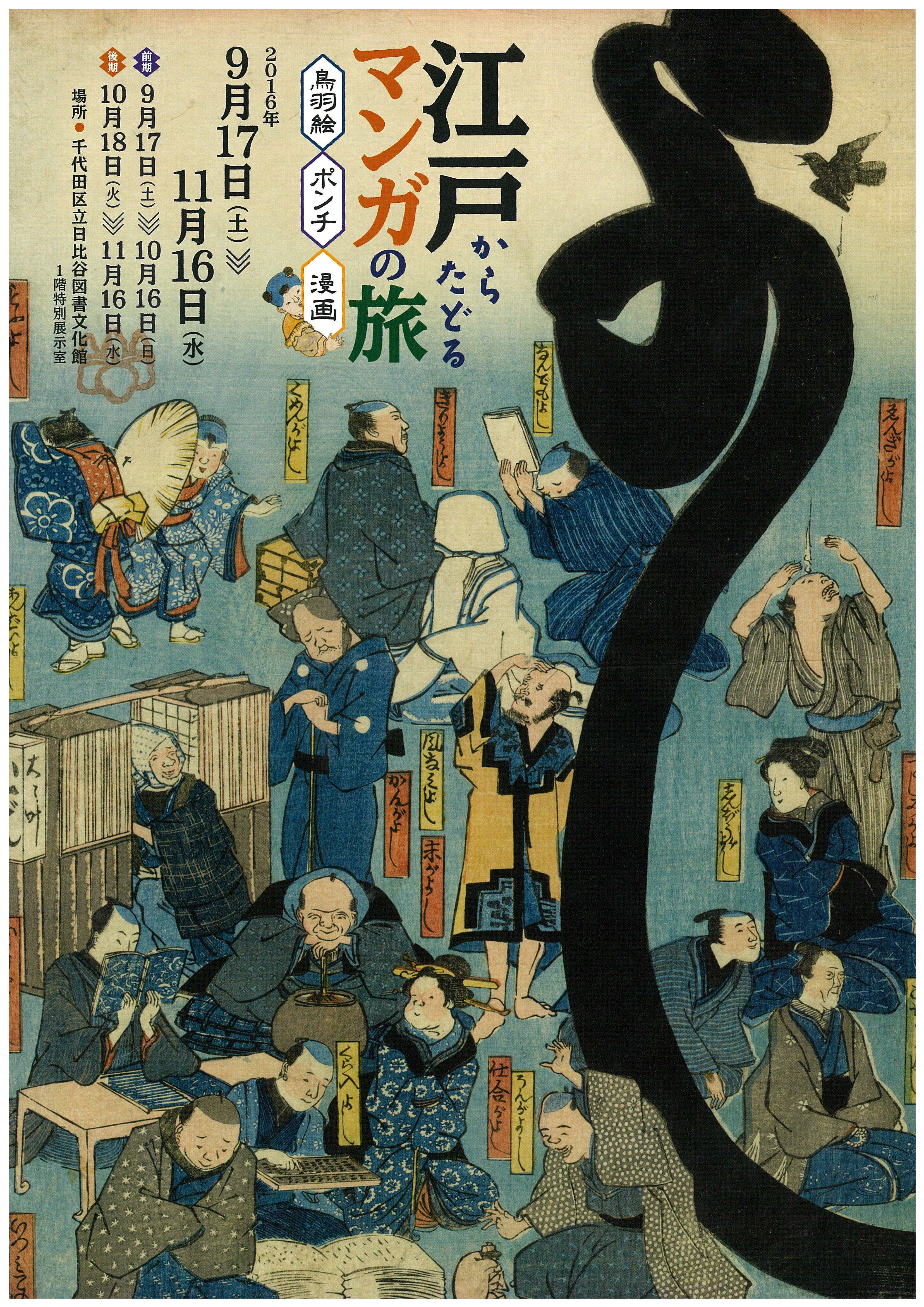

日比谷図書文化館は、「江戸からたどるマンガの旅 ~鳥羽絵・ポンチ・漫画~」を開催します。日本のマンガのはじまりについては諸説ありますが、本展では、マンガは多くの人が親しむ大衆メディアであることを前提とし、印刷出版文化が発達した江戸中期の「戯画」を旅の出発点にします。鳥羽絵から始まり、江戸のヒットメーカーであった歌川国芳、幕末・明治に活躍した河鍋暁斎など人気浮世絵師が描いた戯画や明治・大正期に活躍した北沢楽天、岡本一平の作品、昭和初期の数々の漫画雑誌まで、京都国際マンガミュージアム所蔵の貴重なコレクションにより、約230年を旅しながら、現代のマンガへいたる流れをたどっていきます。

特別協力:京都国際マンガミュージアム、京都精華大学国際マンガ研究センター

監修:清水勲(漫画・風刺画史研究家、京都精華大学国際マンガ研究センター研究顧問)

本展のみどころ

- 江戸の戯画から昭和初期の漫画雑誌まで、展示替えも含め約200点の展示物により、 江戸から始まる日本マンガの足跡を紹介します。

- 歌川国芳や河鍋暁斎など人気浮世絵師が描いた作品も紹介、戯画に用いられたマンガ的な表現を探ります。

展示構成

【1】商品としての量産マンガの誕生~江戸中期からの戯画の大衆化ー戯画本・戯画浮世絵

1-1 江戸の出版~「鳥羽絵」本の登場と様々な戯画スタイル~

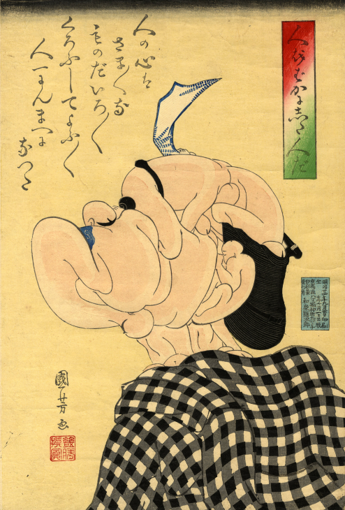

1-2 江戸のヒットメーカー・歌川国芳と風刺画

1-3 江戸戯画で多用された表現

1-4 歌川広景の「江戸名所道化尽」

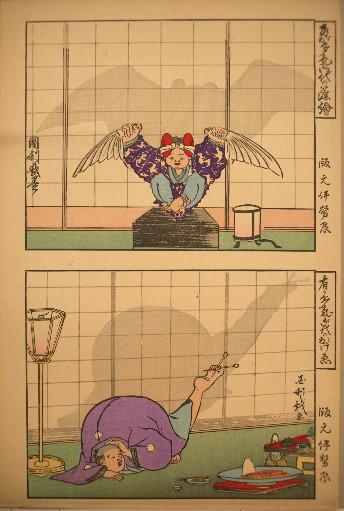

1-5 河鍋暁斎の「暁斎百図」

【2】職業漫画家の誕生~明治・大正期―ポンチ・漫画の時代へ

2-1 最後の戯画錦絵の時代

2-2 西欧からの影響と雑誌ブーム

2-3 ポンチ本ブームから漫画本へ

2-4 大正時代の漫画家と漫画雑誌

2-5 大正時代の漫画本

【3】ストーリー漫画の台頭~昭和初期・戦中期―子ども漫画の時代へ

3-1 昭和初期

3-2 昭和戦前の漫画本

展示作品は一部変更する場合があります。

関連イベント

講演会「漫画300年史と「吹出し」表現の歴史」

日時:10月10日(月曜日・祝日)午後1時~午後2時30分(午後12時30分開場)

場所:日比谷図書文化館 地下1階 日比谷コンベンションホール(大ホール)

講師:清水勲

(本展監修者、漫画・風刺画史研究家、京都精華大学国際マンガ研究センター研究顧問)

定員:200名(事前申込順、定員になり次第締切)

参加費:500円

ギャラリートーク

日時:9月17日(土曜日)午後1時~午後1時30分

場所:日比谷図書文化館 1階 特別展示室

講師:倉持佳代子(京都国際マンガミュージアム学芸員)

定員:30名程

参加費:無料(特別展の当日利用券が必要となります)

すべての画像の転載・複製を禁止します。

基本情報

会期

2016年9月17日(土曜日)

~11月16日(水曜日)

休館日:9月19日(月曜日・祝日)、

10月17日(月曜日)

観覧時間

平日:午前10時~午後8時、土曜日午前10時~午後7時、日曜日・祝日10:00~17:00 (入室は閉室の30分前まで)

会場

日比谷図書文化館 1階 特別展示室