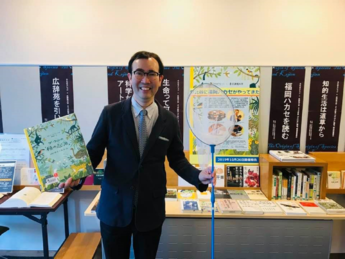

10月26日開催カレッジ「福岡伸一さんと探そう 進化のことば」関連展示

「日比谷に福岡ハカセがやってきた」

10月26日に福岡ハカセをお迎えして、日比谷カレッジと広辞苑大学の初コラボ授業を行いました。その時に使用したテキストや紹介された本、福岡ハカセの著作や関連書を並べてみました。この機会にぜひ手に取って本を開いてみてください。

基本情報

会期

2019年11月8日(金曜日)~2020年1月17日(金曜日)

ただし11月18日(月曜日)と12月16日(月曜日)及び年末年始(12月28日~1月3日)は休み。

開催場所

日比谷図書文化館

観覧時間

平日 午前10時~午後10時、土曜 午前10時~午後7時、日祝 午前10時~午後5時

会場

3階 エレベーターホール (グリーンゾーン側)

主催

千代田区立日比谷図書文化館

協力

広辞苑大学実行委員会

特別協力

福岡伸一

本展の見どころ

2019年10月26日開催のカレッジを本や辞典で再現することを試みました。

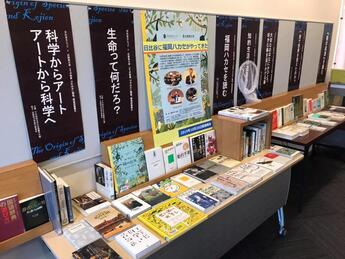

10月26日に開催したカレッジは、福岡ハカセが翻訳した『ダーウィンの「種の起源」‐はじめての進化論』(サビーナ・ラデヴァ、岩波書店、2019)と『広辞苑』をテキストに、授業は各テーブルにド~ンと置かれた広辞苑で「進化論」を引っぱるところから始まりました。話題は少年の頃の夢から分子生物学のご研究について、生物学からアートに、アートから科学へと行ったり来たり。昆虫少年だった頃に近くの図書館で夢中になった蝶の図鑑のエピソードから、好きなことを追いかけたり道草することって大切です、とお話しくださったかと思うと、ダーウィン著『種の起源』第6版の貴重なオリジナル原書をバッグから取り出して、みんなにご披露。一晩で世界を変えてしまったと言われる書物の影響力について語ってくださるのでした。そしてことばに注目した今回の授業では、辞書に出てくることばの定義について考えると同時に、辞書には出てこない事象を定義する人間の知性の役割についても考えました。

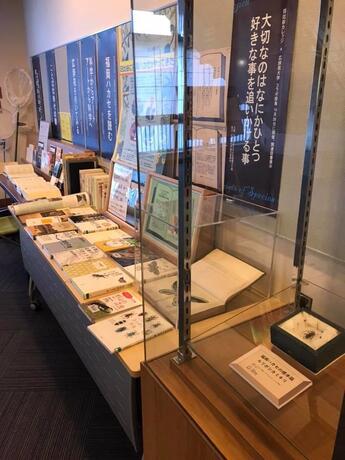

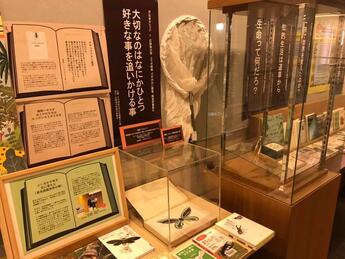

さらに、なぜ水も空も青いのか?その青がルリボシカミキリの背中にもあるのはなぜだろう?問いかけは続きます。ハカセが愛するフェルメールのラピスラズリの青から、若冲や北斎のベロ藍の世界へと広がって、アートと科学はつながっていることを実感していると、スクリーンにはwhat、why、howのキーワード、そして「生命とは何か?」という問い。ダーウィンは1859年に出版した『種の起源』という本で、いかに(how)生命は地球上に発生し、多様な種ができたのかを説明できたのです、と福岡ハカセ。さらに、人間は生命をどう捉えてきたのか、まだまだ講義は続きます。DNAの二重らせん構造を解明して生命とは自己複製できることを示したワトソンとクリック、そして彼らが読んでいたという物理学者シュレーディンガー著『生命とは何か』、さらに遡って、生命とは機械ではなく、絶え間ない流れのなかにあることを明らかにした生化学者のシェーンハイマーの動的平衡、変わらないために変わり続けている生命のふしぎについて、むつかしいのに実に楽しくかみ砕いてびっしり語ってくださって、気づきに満ちた2時間半となりました。そちらで紹介された本や辞典、関連書がならびます。そして新たに、福岡ハカセコレクションから「ルリボシカミキリ」の標本とアンモナイト、古代ザメの歯の化石やご愛用の虫取り網も加わりました。

いまはインターネットで、ほしい情報はすぐに手に入る便利な時代でも、図書館の森でぶらりと道草をしてみたら、福岡ハカセにとっての『原色図鑑世界の蝶』やルリボシカミキリのような、自分の原点をふっと思い出させてくれるような一冊に出会えるかもしれません。

(貸出中で展示会場にない場合もございます。禁帯出図書以外はご予約いただけます。)

展示構成

【福岡ハカセを読む】

【『広辞苑』を引いてみる】

【ダーウィン『種の起源』を読む】

【ふくおか少年が恋に落ちた『原色図鑑 世界の蝶』】

【福岡ハカセの標本箱 ルリボシカミキリ】

【ネット時代に比べよう 虫とり網のネット】

【福岡ハカセのたからものから 化石】

【自分の「原点」を今一度、確かめてみる】

関連資料

(PDF形式:1.8MB)