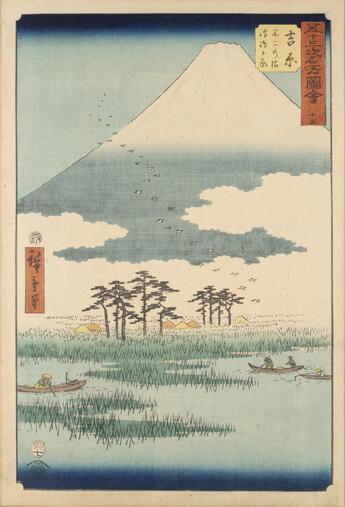

いまや日本を代表する芸術として世界中から愛される浮世絵。本展では、「うる」「つくる」「みる」をキーワードに、江戸・明治期に町の絵草紙屋で売られていた浮世絵が、人びとのささやかな娯楽品として、また暮らしの貴重な情報源として親しまれていたことを紹介します。

今回展示するのは、千代田区指定文化財である紀伊国屋三谷家コレクションの浮世絵、150点余り(*1)です。万治3(1660)年の創業以来、神田

当時の暮らしに華を添えた浮世絵の色鮮やかで闊達な世界をぜひご堪能ください。

(*1) 前期後期あわせた展示点数

※ 本ページのすべての画像の転載・複製を禁止します。

【ご来館時のお願い】

・館内では必ずマスクをご着用ください。

・ご入館時には手指の消毒、職員による検温、入館票のご記入(「貸出券番号」または「名前と電話番号」)をお願いします。

今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

基本情報

会期

2021年7月17日(土曜日)~9月19日(日曜日)

※前後期で出品作を全点展示替え

前期 7月17日(土曜日)~8月15日(日曜日)

後期 8月18日(水曜日)~9月19日(日曜日)

<閉室日>

・休館日 7月19日(月曜日)、8月16日(月曜日)

・展示替え日 8月17日(火曜日)

開催場所

日比谷図書文化館 1階 特別展示室

開場時間

月曜日~木曜日:午前10時~午後7時

金曜日:午前10時~午後8時

土曜日:午前10時~午後7時

日曜日・祝日:午前10時~午後5時

※ 入室は閉室の30分前まで

主催

千代田区、千代田区教育委員会、千代田区立日比谷図書文化館

協力

草津宿街道交流館、国立国会図書館、株式会社高橋工房、東京大学総合図書館、長崎大学附属図書館、町田市立国際版画美術館

展示構成

第1章 浮世絵をうる -江戸の浮世絵ショップ―

現代の本屋に近い存在だった絵草紙屋で販売されていた浮世絵。浮世絵の中でも、七、八色以上の色を摺り重ねた「錦絵」は江戸の大人から子ども、諸国の旅人や武士に至るまで幅広い層から買い求められていました。今回、当時の絵草紙屋を再現します。

第2章 浮世絵をつくる -職人とパトロン―

金物問屋を営んでいた紀伊国屋三谷家の八代目当主長三郎は浮世絵制作に熱心に取り組むパトロンであり、彼のもとには完成品である錦絵やその校正資料に当たる校合摺(きょうごうずり)も届けられました。そうした資料のほか、長三郎のものと思われる修正指示が書き込まれた浮世絵の画稿を展示し、浮世絵の制作工程を紹介します。

第3章 浮世絵をみる -鑑賞と実用-

江戸・明治期の人々にとって浮世絵は身近な鑑賞品であると同時に暮らしにかかわる最新情報を提供してくれるメディアでもありました。例えば歌舞伎役者を描いた役者絵はブロマイド、あるいは出演公演のポスターやチラシとしての役割を果たしました。バリエーション豊かに展開した浮世絵から、当時の人びとの生活にいかに浮世絵が身近であったかをご覧いただきます。