【受付終了のお知らせ】本講座は満席となりましたため、受付を終了しました。(2025年5月15日(木曜日)午後10時30分更新)

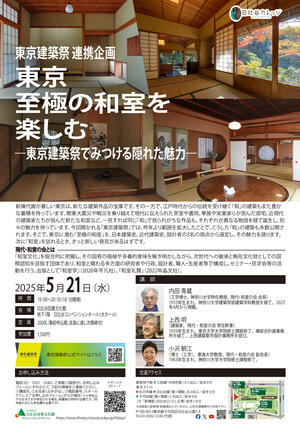

新陳代謝が著しい東京は、新たな建築作品の宝庫です。その一方で、江戸時代からの伝統を受け継ぐ「和」の建築もまた豊かな蓄積を持っています。関東大震災や戦災を乗り越えて現代に伝えられた茶室や書院、華族や実業家らが営んだ邸宅、近現代の建築家たちが挑んだ新たな和室など、一見すれば同じ「和」で括られがちな作品も、それぞれが異なる物語を経て誕生し、別々の魅力を持っています。今回開かれる「東京建築祭」では、昨年より範囲を拡大したことで、こうした「和」の建築も多数公開されます。

そこで、東京に潜む「至極の和室」を、日本建築史、近代建築史、設計者の3名の視点から選定し、その魅力を語ります。次に「和室」を訪れるとき、きっと新しい発見があるはずです。

東京建築祭とは

建築から、ひとを感じて、まちを知る。

東京建築祭は、東京の多彩な建築を体験し、つくる人、使うひと、守り継ぐひとなど、様々な思いに触れ、建築が身近になる機会をつくる建築の祭典です。5月17日(土曜日)から5月25日(日曜日)の9日間に、100以上のプログラムが一斉に行われます(予約不要の特別公開・特別展示は5月24日(土曜日)、25日(日曜日)の2日間)。普段は入れない場所や、知られなかったエピソードに触れ、まちの未来を考える契機をつくります。

現代・和室の会とは

「和室文化」を総合的に把握し、その固有の価値や多義的意味を解き明かしながら、次世代への継承と無形文化財としての国際認知を目指す団体であり、和室と関わる多方面の研究者や行政、設計者、職人・生産者等で構成し、セミナー・見学会等の活動を行う。出版として『和室学』(2020年平凡社)、『和室礼賛』(2022年晶文社)。

カテゴリ:

- センスアップ

基本情報

開催日時

2025年5月21日(水曜日)

午後7時~午後8時30分

開催場所

日比谷図書文化館

開場時間

午後6時30分

会場

地下1階

日比谷コンベンションホール(大ホール)

主催

千代田区立日比谷図書文化館

共催

東京建築祭実行委員会

講師:内田 青蔵

(工学博士、神奈川大学特任教授、現代・和室の会 会長)

■内田 青蔵(うちだ せいぞう)

1953年生まれ。神奈川大学建築学部建築学科教授を経て、2023年4月から現職。1983年東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程満期退学。著作に『日本の近代住宅』、『「間取り」で楽しむ住宅読本』、『住まいの建築史 近代日本編』など多数。

講師:上西 明

(建築家、現代・和室の会 常任幹事)

■上西 明(うえにし あきら)

1959年生まれ。東京大学大学院修士課程修了。槇総合計画事務所を経て、上西建築都市設計事務所を設立。主な作品に、奈良県医師会センター、岩尾整形外科医院、大田区うめのき園分場など。共著に『ヒルサイドテラス白書』、『都市のあこがれ』、『劇場空間への誘い』。

講師:小沢 朝江

(博士(工学)、東海大学教授、現代・和室の会 副会長)

■小沢朝江(おざわ あさえ)

1963年生まれ。神奈川大学大学院修士課程修了。著書に『日本住居史』、『明治の皇室建築―国家が求めた〈和風〉像』 、『住まいの生命力 清水組住宅の100年』、『大地と生きる住まいー開墾地にみる農村住宅の近代化』など。

詳細情報

| 定員 | 200名(事前申込順、定員に達し次第締切) |

|---|---|

| 参加費 | 1,500円 |

| お申し込み方法 | 電話(03‐3502‐3340)、ご来館(1階受付)、お申し込みフォームいずれかにて、下記の情報をご連絡ください。①講座名、②お名前(よみがな)、③電話番号、④メールアドレス(「お申し込みフォーム」からの場合)*小学生以下のお子さまが参加される場合、保護者の同伴が必要です。(同伴者の方にも参加費が必要です) |

| ご来館の皆様へのお願い | ・体調のすぐれない(発熱、咳、倦怠感など)場合は、ご来館をご遠慮ください。 |

| お問い合わせ | 日比谷図書文化館 03-3502-3340(代表) |

関連リンク

イベントお申し込み

このイベントのお申し込み受け付けは終了しました。