〈マンガラクタ〉――マンガを含め、「だれかに発見されないかぎり、ずっとゴミくず同然に埋もれてしまう」ガラクタこそを面白がる、という価値観を示した造語。このことばを考え出したのは、作家の荒俣宏氏です。

荒俣氏が館長を務める京都国際マンガミュージアムでは、自身が企画、プロデュースする「大マンガラクタ館」という小展示シリーズを展開、「世の中に忘れられたマンガの祖先たちを掘り起こし、現代マンガのルーツをさぐる」という事が行われてきました。

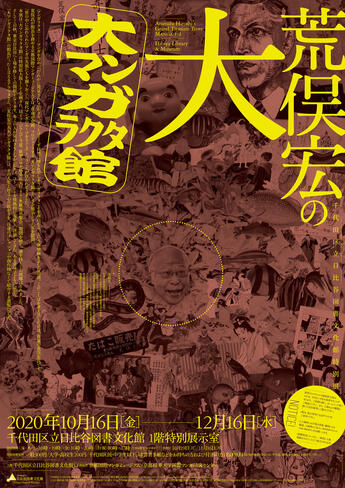

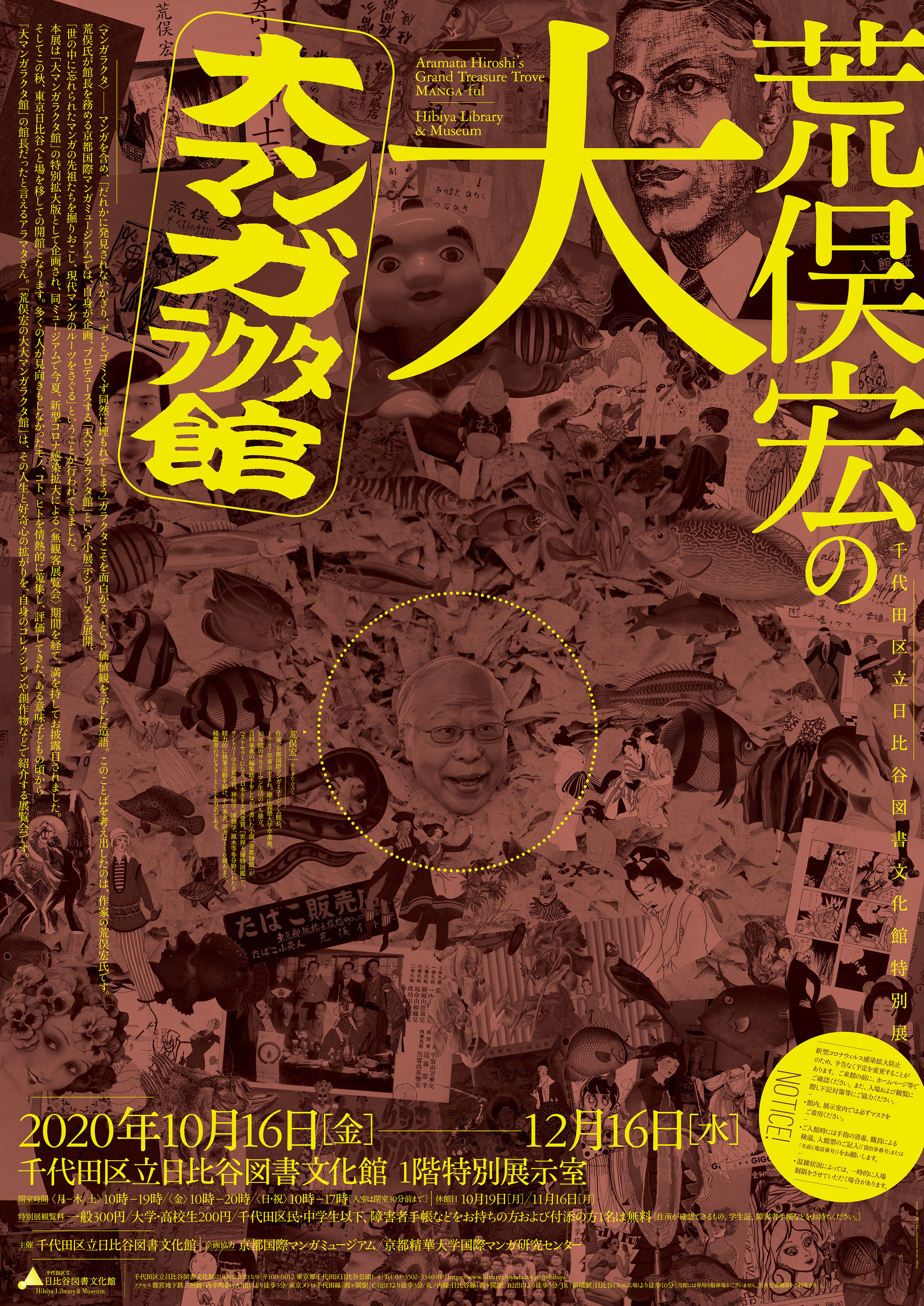

本展は「大マンガラクタ館」の特別拡大版として企画され、同ミュージアムで今夏、新型コロナウィルス感染拡大による〈無観客展覧会〉を経て、満を持してお披露目されました。そしてこの秋、東京日比谷へと場所を移しオリジナル展示を加え開催します。多くの人が見向きもしなかったモノ、コト、ヒトを情熱的に蒐集し、評価してきた、ある意味子どもの頃から「大マンガラクタ館」の館長だったと言えるアラマタさん。本展「荒俣宏の大大マンガラクタ館」は、その人生と好奇心の拡がりを、自身のコレクションや創作物などで紹介する展覧会です。

本ページのすべての画像の転載・複製を禁止します。

荒俣宏(あらまた ひろし)プロフィール

作家。京都国際マンガミュージアム館長。 1947年東京生まれ。慶応義塾大学卒業後、10年間のサラリーマン生活ののち独立。百科事典の編集助手をしながら書いた小説「帝都物語」がベストセラーになり、日本SF大賞受賞。『世界大博物図鑑』で、サントリー学芸賞受賞。神秘学、博物学、風水等多分野にわたり精力的に執筆活動を続け、その著書、訳書は350冊あまり。稀覯書のコレクターとしても有名である。

基本情報

会期

2020年10月16日(金曜日)~12月16日(水曜日)

休館日:10月19日(月曜日)、11月16日(月曜日)

開催場所

日比谷図書文化館 1階 特別展示室

開場時間

月曜日~木曜日:午前10時~午後7時

金曜日:午前10時~午後8時

土曜日:午前10時~午後7時

日曜日・祝日:午前10時~午後5時

※ 入室は閉室の30分前まで

主催

千代田区立日比谷図書文化館

協力

京都国際マンガミュージアム

京都精華大学国際マンガ研究センター

展示構成

● 漫画と人生

荒俣氏と荒俣家のヒストリーを、荒俣少年が影響を受けたマンガや当時の絵画作品、青年時代に描いたマンガ作品やイラストを投稿した同人誌などの現物資料で紹介します。

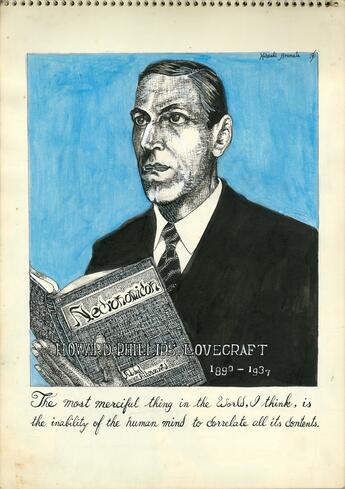

● 怪奇文学大山脈

高校時代より、日本にほとんど紹介されていなかった海外の怪奇文学、幻想文学を洋書で読み漁り、大学時代には同ジャンルのサークルを主催していた荒俣氏。後の作家活動に直接つながる、自ら挿絵を付けた翻訳や創作を載せた同人誌などを紹介。

● 図鑑の博物誌

博物学者としての荒俣氏の名を確固たるものとした「世界大博物図鑑」シリーズ。この大著などにも登場する18~19世紀の美しい博物画や、少年時代からすでに生物学者であったことをうかがわせる精緻な魚類観察日記などを紹介。

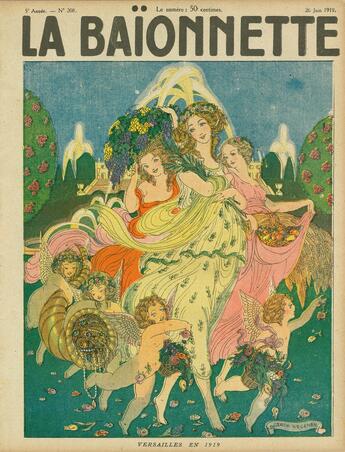

● アラマタ美術誌

一般的には「アート」とはみなされてこなかった、ファッション画やピンナップガールのイラスト、大衆小説の挿絵などの貴重な版画や原画のアラマタコレクションを紹介

● 奇っ怪紳士録

いま、荒俣氏が最も注目している「奇っ怪紳士」のひとりである三田平凡寺(みた・へいぼんじ、1876~1960)を紹介。大正時代に自宅にローラースケート場を作ったり、ヘンなモノコレクターたちの団体「我楽他宗(がらくたしゅう)」をオーガナイズしたりした稀代の「趣味人」として、知る人ぞ知る存在だった平凡寺。その孫でもあるマンガコラムニスト・マンガ研究者の夏目房之介氏ら御遺族からお預かりした膨大な資料から、その一部をお披露目します。

● 帝都物語

荒俣氏の名を世に知らしめた長編小説にして代表作「帝都物語」をテーマにした部屋。同作を原作としたマンガの原画作品等や、実相寺昭雄(じっそうじ・あきお)監督による映画版『帝都物語』の関連資料を展示します。

● 稀書自慢(日比谷図書文化館オリジナル展示)

稀少書のコレクターとしても名高い荒俣氏のレア本コレクションから、選りすぐりの逸品を紹介する、東京会場オリジナルのコーナーです。手彩色の豪華本や大型本など、煌めく世界へと誘います。

※「コーナー名」はすべて荒俣宏氏の著作名

関連資料

(JPG形式:5.4MB)